অনুবাদক- মাহমুদুল হাসান

হায়ারোগ্লিফিক মিশরের প্রাচীন ভাষার লেখ্যরূপ। এক রকম সাংকেতিক ভাষা। ফ্রান্সের এক প্রত্নতাত্ত্বিক রোজেটা স্টেনের এই সাংকেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করেন ২০০ বছর আগে। ঐ প্রত্নতাত্ত্বিকেরও বহু আগে আরব পণ্ডিতগণ এই প্রাচীন শিলালিপির ভাষার ব্যাখ্যা দেন। তবে সে নিয়ে নেই কোন বিবরণ। বিষয়টি উঠে এসেছে বিবিসি কালচার বিভাগের একটি খবরে।

ফরাসি পণ্ডিত জ্যাঁ-ফ্রাঁসোয়া চ্যাম্পোলিয়ন রোজেটা পাথরে খোদিত হায়ারোগ্লিফিকের অর্থ অনুসন্ধানে দীর্ঘকাল গবেষণা করেন। আর ১৮২২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি সফলতার মুখ দেখেন। এক সাগর উচ্ছ্বাস নিয়ে তাই তাঁর ভাইকে সফলতার কথা জানাতে গিয়ে আনন্দে বেহুঁশ হয়েছিলেন ৩১ বছরের বয়সের এই গবেষক।

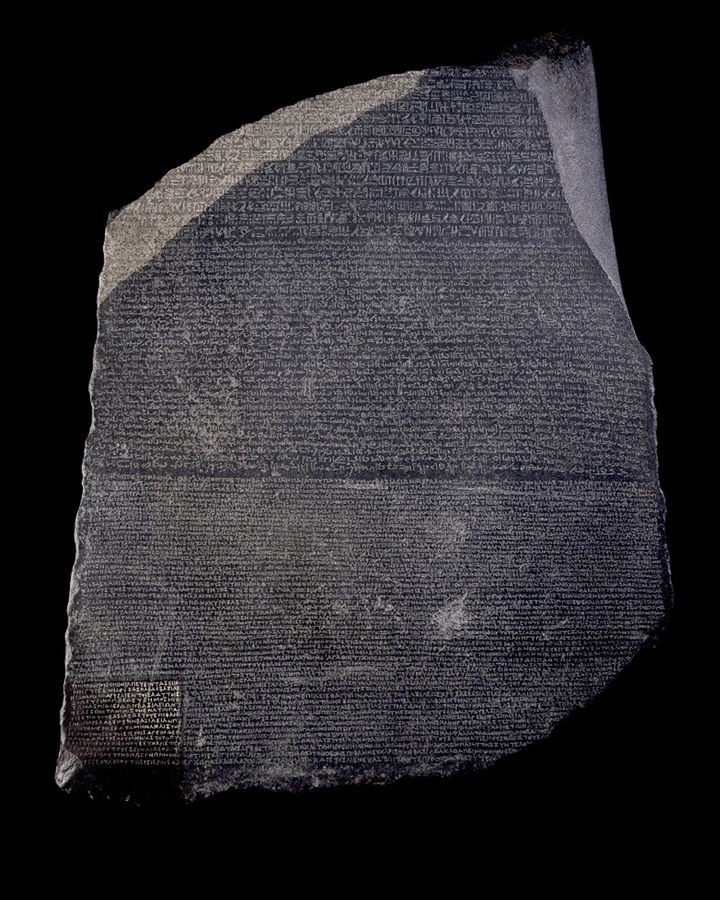

প্রায় ২৩ বছর আগে চ্যাপোলিনের সেই পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন রশীদ নামে একজন। নীল নদের তীরে অবস্থিত রোজেটা বদ্বীপ থেকে এ পান্ডুলিপির আবিষ্কার বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে বিশ্বের নানা প্রান্তের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের আগ্রহের বস্তুতে পরিণত হয় পাণ্ডুলিপিগুলো। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপোর্টের এক সামরিক প্রকৌশলী রোজেটা স্টোন আবিষ্কারে মূল নায়ক। তার নাম পিয়েরে-ফ্রাঁসোয়া-জেভিয়ার বাউচার্ড। ১৭৯৯ সালের জুলাই মাসে রোজেটা শহরের দুর্গ পুনঃনির্মাণে হাত দেন তিনি। তখন ধ্বংসস্তূপের নিচে কালো পাথরটি নজরে আসে তার। দেখা মাত্রই তিনি সেটার ঐতিহাসিক মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন। তাই নিজ দায়িত্বে সেটি পরিষ্কার করেন। বিস্তারিত জানতে ও নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মিশরের কায়রোতে অবস্থিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ডি’ইজিপ্টে নিয়ে যান। আশ্চর্যের বিষয় হলো- সেই পাথরে তিনটি লিপি ছিল, যার প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকে লেখা। একটি ছিল ক্লাসিক্যাল গ্রিক অক্ষরে, মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিকের একটি, এবং অন্যটি সিরিয়াক বলে ধারণা করা হলেও পরে ডেমোটিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয় যা একটি মিশরীয় লিপি। ব্যবহার হত চিঠিপত্রের ভাষা হিসেবে। বাউচার্ড অনুমান করেছিলেন, তিনটি শিলালিপির বিষয়বস্তু একই। শুধু ভাষা ভিন্ন। তিনি প্রথমে প্রাচীন গ্রিক বর্ণে লেখা লিপিটির পাঠোদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। এটা তুলনামূলক সহজ বলে মনে করেছিলেন। আর সফল হলে অন্য দুটি লিপির পাঠোদ্ধার সহজ হবে। দুঃখের বিষয় তার এই মতবাদে বিশ্বাসের কারণে অন্য দুটি লিপি অনুবাদের চেষ্টা করা হয়নি। সেটাই রোজেটা স্টোনে থাকা প্রাচীন ভাষার রহস্য ভেদের অন্তরায় হয়ে ছিল দীর্ঘকাল।

সে সময় শিলালিপিগুলো অনুবাদের প্রতিযোগিতা বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তাই পাথরটি লন্ডনের সোসাইটি অফ অ্যান্টিকোয়ারিজ-এ পাঠানো হয়। অনুলিপি বিলি করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। মূল শিলাখণ্ডটি ১৮০২ সালে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় জর্জ এর তত্ত্বাবধানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়।

বাউচার্ড-এর মতবাদের ওপর ভিত্তি করে গ্রিক ভাষার লিপিটি অনুবাদ করে অন্য দুটি ভাষার রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বোধগম্য একটি অনুবাদ প্রস্তুত করে দেখা যায় তিনটি শিলালিপির বিষয়বস্তু প্রকৃতপক্ষে একই। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতকে টলেমি পঞ্চম এর ধর্ম বিষয়ক আইনে মেমফিস শহরের পুরোহিতদের একটি মতামতের বিবরণ ছিল এ শিলালিপিতে। শিলালিপির পাঠোদ্ধারে প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল ১৭৯৯ থেকে ১৮২২ পর্যন্ত অর্থাৎ ২২ বছর। যা থেকে বোঝা যায় এর অনুবাদের বিষয়টা মোটেও সহজ ছিল না। আরো মজার বিষয় হল, ফ্রান্সের চ্যাম্পলিয়ন মনে করেছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ অনুবাদে সক্ষম হয়েছেন। সে খুশিতে চেয়ার থেকেও লাফিয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত তিনি শিলালিপির মাত্র আংশিক ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

চ্যাম্পলিয়ন হায়ারোগ্লিফিকের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করেছিলেন বলে এখনো বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। তার সাফল্যের দুইশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শনী চলছে। হায়ারোগ্লিফিকের অনুবাদের ইতিহাস ঘেটে দেখা যায়- ফরাসি এই প্রত্নতত্ত্ববিদ মিশরের প্রাচীন ভাষার কাঠামোগত যুক্তি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। এর ফলে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনুবাদের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর খ্যাতি পেয়েছিলেন। কিন্তু চ্যাম্পোলিয়ন কি আসলেই সেই বিজয়ী?

রোজেটা পাথর আবিষ্কারেরও হাজার বছর আগে আরব প্রত্নতত্ত্ববিদরা মিশরীয় প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ এবং সমাধির ওপর খচিত পেইন্টিং তথা হায়ারোগ্লিফিকগুলির পাঠোদ্ধারের লড়াই চালিয়েছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৫০ সালের দিকে এই সাংকেতিক বা চিত্রাঙ্কিত লেখার বিকাশ ঘটে। আর ৫ম শতাব্দীতে ঘটে সমাপ্তি। মিশরীয় ভাষায় এগুলোকে “ঐশ্বরিক শব্দ”, আর গ্রিক ভাষায় “পবিত্র খোদাইচিত্র” বা “হায়ারোগ্লিফিক” বলে। মধ্যযুগীয় আরব পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন যে এ শিলালিপিগুলির রহস্য ভেদ এবং পাঠোদ্ধার সম্ভব।

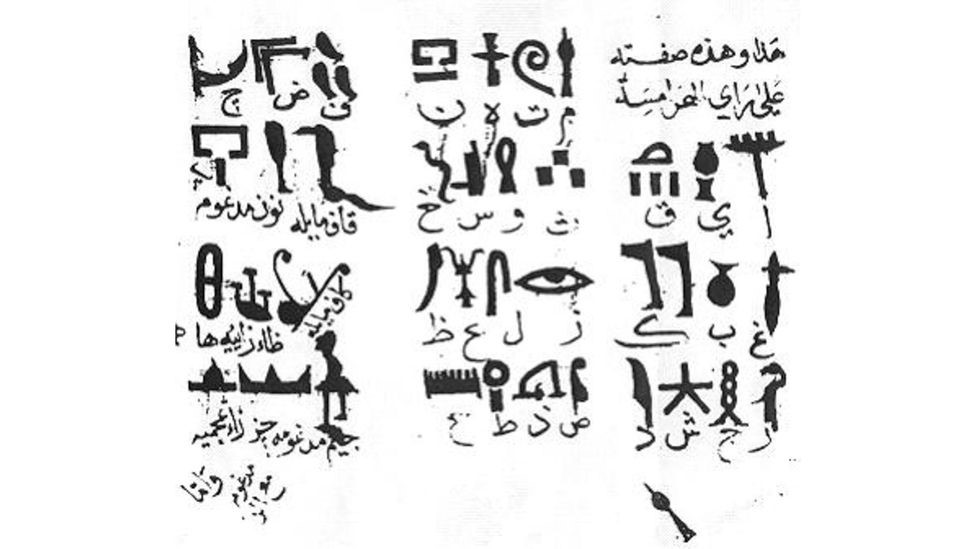

নবম শতাব্দীতে আবু বকর আহমদ ইবনে ওয়াহশিয়া নামক এক ইরাকি আলকেমিস্ট হারিয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবিষ্কারের আশায় হায়ারোগ্লিফ অনুবাদে হাত দেন। তার এই বিশ্বাস অর্থাৎ হায়ারোগ্লিফিকে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমাহার আছে তা অত্যন্ত যৌক্তিক। এর পক্ষে মত দিয়েছেনে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ইনস্টিটিউট অফ আর্কিওলজির জ্যেষ্ঠ অনারারি রিসার্চ ফেলো এবং কাতার ইউনিভার্সিটি প্রেসের অধিগ্রহণ ডিপার্টমেন্টের প্রধান ড. ওকাশা এল ডালি। তিনি বলেন কিছু মন্দিরের দেয়ালে থাকা চিত্রসমূহে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তথা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে।

দশম শতাব্দীর দিকে বাগদাদের এক বই বিক্রেতার পুত্র ইবনে আল-নাদিম ইবনে ওয়াহশিয়ার কিছু নোটবুক চিহ্নিত করেছিলেন। নোটবুকগুলোয় নানা ধরনের প্রতীক আঁকা ছিল। সেগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আল নাদিম বলেন ইবনে ওয়াহশিয়া শুধু কিছু হায়ারোগ্লিফিক বুঝতেই সক্ষম হননি বাস্তবে এই ধারণা নিয়েও কাজ করছিলেন যে, একটি অনুবাদ করা গেলে তা দিয়ে অন্য শিলালিপিগুলোর পাঠোদ্ধার সম্ভব হবে। সে ঘটনার প্রায় হাজার বছর পর একই তত্ত্ব দিয়েছেন চ্যাম্পলিয়ন।

অনুবাদ তথা শিলালিপির পাঠোদ্ধারে এই পদ্ধতিটি প্রায় একই সাথে গ্রহণ করেছিলেন চ্যাম্পলিয়নের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী টমাস ইয়াং। এই ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক হায়ারোগ্লিফিকগুলি বুঝতে ডেমোটিক বা মিশরীয় প্রাচীন ভাষার পাণ্ডুলিপিটির পাঠোদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। এজন্য তার আধুনিক জীবনী লেখক তাকে “দ্য লাস্ট ম্যান হু নো এভরিথিং” হিসেবে বর্ণনা করেছেন। টমাস ইয়াং ১৮১৪ সালে তার একটি বইয়ে রোজেটা পাথরে থাকা তিনটি শিলালিপির ওপর তার কিছু গবেষণার ফল প্রকাশ করেছিলেন। তার ডেমোটিক পাণ্ডুলিপি অনুবাদের সফলতা চ্যাম্পোলিয়নের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসেবে মর্যাদা পায়।

হায়ারোগ্লিফিকের অনুবাদ যুগে যুগে পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টার ফসল। এটা নিমিষেই হয়নি।

ডা. এল ডালি বিবিসিকে বলেছেন, “দীর্ঘ দিনের নানা গবেষণায় প্রাপ্ত জ্ঞানের সমাহারকেই বলা হয় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি”। চ্যাম্পলিয়ন তার কাজ শূন্য থেকে শুরু করেননি। তিনি প্রথমে আগের অবদানগুলি অধ্যয়ন করেন। তিনি আরবিও জানতেন। তাই স্বভাবতই বলা যায় এই ভাষাবিদ তার প্রায় এক হাজার বছর আগের আরব পণ্ডিতদের করা হায়ারোগ্লিফিকের অনুবাদ অধ্যয়ন করেছিলেন।

জার্মানির পণ্ডিত অ্যাথানাসিয়াস কির্চার মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক অনুবাদ বিষয়ে একটি বই লিখেছেন। এজন্য বিস্তর গবেষণায় ও অনুবাদ কাজে আরবি পণ্ডিতদের লেখার সহায়তা নিয়েছেন। ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লেখা বই ইডিপাস ইজিপটিযয়াকাসে ৪০ টির বেশি আরবি রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন। ইবনে ওয়াহশিয়ার অনুবাদের সহায়তা নেয়ার কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত, চ্যাম্পোলিয়ন তার গ্রন্থে এমন রেফারেন্স ব্যবহার করেননি। তাই তার সফলতার পেছনে আরবি পণ্ডিতদের অবদান আছে কিনা তা যাচাই করা কঠিন হয়ে গেছে।

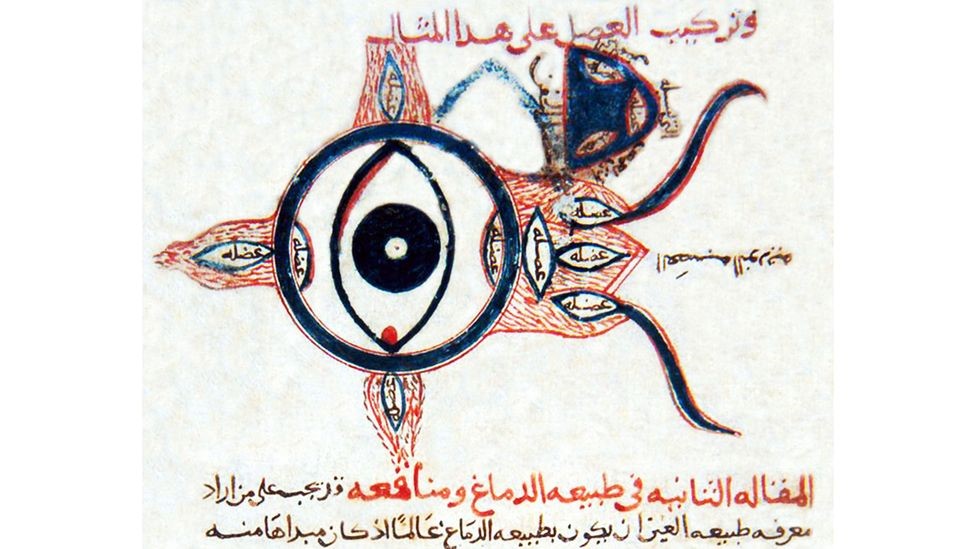

সময়ের ব্যবধানে কখনো কখনো জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হারিয়ে যায়। প্রাচ্যের শাস্ত্রবিদ ও পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। দ্যা ম্যাপ অফ নলেজ-এর লেখক ডক্টর ভায়োলেট মোলার বলেছেন, আরবি পন্ডিতরা প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন মতবাদের জন্ম দিয়েছেন। সেগুলো পুনর্জাগরণকে প্রভাবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাদের সে অবদান প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়েছে। এমনকি ইতিহাসের পাতায়ও স্থান দেয়া হয়নি। এর পিছনে ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা জানা অসম্ভব৷ উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রিক লেখক গ্যালেনের চিকিৎসা বিষয়ক বইগুলো গ্রিক থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয় হুনাইন ইবনে ইসহাক এর তত্ত্বাবধানে। বইগুলোকে কিছু ল্যাটিন পণ্ডিত মৌলিক হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। অথচ ঐ বই সমূহের জ্ঞানের প্রধান উৎস আরবি পণ্ডিতগণ।

মোলারের মতে, তখন একটা প্রবল বিশ্বাস ছিল যে গ্রিকরা জ্ঞান চর্চায় অগ্রগামী। আবার আরব ও খ্রিস্টানদের মাঝে বিদ্বেষ থাকায় সেখানে প্রচণ্ড ইসলামবিরোধী মনোভাব বজায় ছিল। উত্তর আফ্রিকার এক আরব গবেষক একই ভুল করেছিলেন। তিনি ইতালিতে ল্যাটিন ভাষায় একটি অনুবাদ করেছিলেন, যেখানে আরবি পণ্ডিতদের অবদান এড়িয়ে গেছেন। তিনি অবশ্য তা করেছিলেন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে তার লেখার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে। কারণ ইউরোপীয়দের কাছে গ্রিকদের জ্ঞান চর্চার প্রতি আকর্ষণ ছিল।

ডা. ডালি তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, চ্যাম্পলিয়ন পাঠোদ্ধারে সাফলতার পর মাত্র ১০ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়ত পরবর্তী প্রকাশনায় তার জ্ঞানের উৎসগুলি উল্লেখ করতেন। তার প্রকাশনায় গ্রন্থপুঞ্জি থাকলে ইবনে ওয়াশিয়া ছাড়াও অ্যাথানাসিয়াস কির্চার এর নাম থাকত। কির্চার সে সময় অনেক পশ্চিমা পণ্ডিতকে আরবি স্কলারশিপরে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কপ্টিক ভাষায় দক্ষতা হায়ারোগ্লিফিক আয়ত্তের প্রধান চাবিকাঠি।

প্রাচীন মিশরীয়দের ভাষার একটি লিখিত রূপ হল কপ্টিক, যাতে ২৪টি গ্রিক ও সাতটি মিশরী ডেমোটিক অক্ষর ছিল। সেগুলো বিদ্যা চর্চায় সচরাচর ব্যবহার করা হত। ১৩ শতকের মিশরীয় পণ্ডিত আল-ইদ্রিসি প্রমাণ করেন যে এই পাণ্ডুলিপির সাথে হায়ারোগ্লিফিকের যোগসূত্র আছে। তার বেশ কিছু পাণ্ডুলিপিতে কপটিক লিপির ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলোর কয়েকটি পশ্চিমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল। জার্মান গবেষক কির্চারও ঐ দুই ধরনের লিপির মধ্যে যে যোগসূত্র আছে তা প্রমাণ করেছেন। তিনি আল ইদ্রিসির রচনায় থাকা বর্ণগুলোর সাথে হায়ারোগ্লিফিকের নির্দিষ্ট কিছু প্রতীকের সাদৃশ্য দেখাতে সক্ষম হন। তার এ ধরনের তুলনামূলক উপস্থাপনা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় –হায়ারোগ্লিফিকের শব্দগত অর্থ ছিল। আর এই আবিষ্কারের অগ্রদূত পূর্ববর্তী আরব প্রত্নতাত্ত্বিকগণ। কির্চার দেখান যে কপটিক লিপির একটি শব্দ, হায়ারোগ্লিফিকের একাধিক প্রতীকের অর্থ প্রকাশ করে। তার মানে এটা শুধু লিপি নয় বরং একটি কথ্য ভাষা।

চ্যাম্পলিয়নও পাঠোদ্ধার করতে একই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তবে লিপির অর্থপূর্ণ ধ্বনি চিহ্নিত করার বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। তিনি প্রথম ধারণা করেছিলেন ভিনদেশিদের নাম লিখতে হায়ারোগ্লিফিকগুলো ব্যবহারের সময় সেগুলো শব্দ বা অর্থপূর্ণ ধ্বনি হিসেবে পরিচিতি পায়। পরে অবশ্য তিনি অনুধাবন করতে পারেন যে ধ্বনিতত্ত্ব ঐ লিপির প্রধান বিষয়বস্তু ছিল এবং তা দিয়ে মিশরীয়দের নামও বোঝায়।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে চ্যাম্পলিয়নের আবিষ্কার জ্ঞান চর্চার ইতিহাসে বিশাল অবদান রেখেছে। ডা. এল ডালি বলেছেন, তিনি গবেষণা অব্যাহত না রাখলে হায়ারোগ্লিফিক সম্পর্ক বিস্তারিত জানতে আরো কয়েক যুগ অপেক্ষা করতে হত। কেননা তিনি রোজেটা স্টোনের হায়ারোগ্লিফিকগুলির যে পাঠোদ্ধার করেছেন তা কয়েক শতাব্দী ধরে অসম্পন্ন অনুবাদকে সুসম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। বিতর্ক ও জ্ঞান চর্চার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। কঠিন অধ্যবসায় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব বিস্তারের জন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

কিন্তু আমরা যখন চ্যাম্পলিয়নের কৃতিত্বের ২০০ বছর পূর্তি ধুমধামের সাথে উদ্যাপন করছি, তখন কি অন্য পণ্ডিতদের কথাও ভাবা উচিত না? যদিও তাদের অবদান সময়ের আবর্তনে অস্পষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তাদের নিজস্ব গবেষণার ফল চ্যাম্পলিয়নের কৃতিত্ব অর্জনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে তাতে সন্দেহ নাই। ইবনে ওয়াশিয়া, অ্যাথানাসিয়াস কির্চার এবং থমাস ইয়াং-এর মতো পণ্ডিতগণ প্রাচীন লিপিগুলির রহস্য উদ্ঘাটনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তারা স্ব উদ্যোগেই রহস্য ভেদের জন্য ধাঁধার মাঝে হাজার বছর আগে ঝাপ দিয়েছিলেন। তারাও কৃতিত্বের উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্য।